新加坡华人基督新教简史

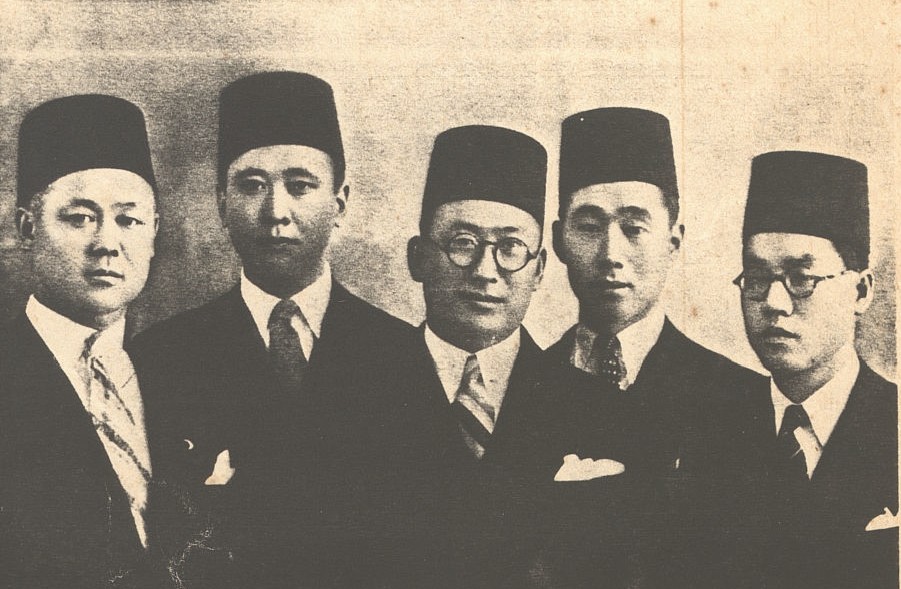

宋尚节(1901-1944)是20世纪最具影响力的华人布道家(evangelist)之一,他于1935年9月抵达新加坡,开始在卫理公会直落亚逸礼拜堂开启一系列奋兴布道会。宋尚节主要以兴化口音的华语讲道,他的讲道也当场被译为厦语(福建话)。

宋尚节的布道会成功吸引超过1300人信奉基督新教,并有111个志愿布道团队随即成立。他们成为众多被宋尚节启迪的教友中的其中一批成员,是一个大型跨国布道网络的一部分。1935年至1939年间,宋尚节八次到访新加坡,催生了更多布道团队。直至1941年日据时期,这些小组经常在新加坡和柔佛的华人社群间举行传道活动,传道的热忱弥漫其间,也振兴了新加坡华人新教教堂的发展。

宋尚节所引领的的基督新教复兴活动,实际上诠释着两种历史、文化现象:

- 对中国以及其基督新教信徒、典范、体系和资源的认同。

- 对使用华南语言如福建话、潮州话和广东话的人士的认同,并选择将这些地方语言当作布道、敬拜和教学的主要语言。20世纪下半叶,布道媒介语也拓展包括了华语以及当时较少使用的英语。

通过聚焦新加坡开埠后的三个历史时期,本文选取几个案例,对新加坡华人基督新教的发展史提供简明介绍。案例也将凸显上述两种历史现象在不同时期的发展和演变。三个历史时期及其特点分别为:

- 1819年至1840年代,在等待中国对基督教开放国门的当儿,以新加坡为培训基地,用以联系华南华侨社群。

- 1840年代至1945年,在新加坡建立华侨教会。这些教会的建立,与中国原乡,以至基督新教在中国的发展,关系紧密。

- 1945年至今,华人基督新教教会在英语逐渐普及化的新加坡社会中,挣扎着立足与自处。

历史上,华人基督新教在新加坡算是少数宗教。虽然如此,本文试图追溯华人基督新教,在不同历史时段,对新中交流以及本地讲华语社群的贡献与作用。

早期培训基地(1819年至1840年代)

汉学家费正清(1907-1991)曾说过,19世纪的基督新教传教士通过东南亚华人社群这块“软肋”对中国展开“侧面进攻”。从1819年至1840年代末这段期间,新加坡成了基督教开始“侧攻”中国的起点。第一次鸦片战争于1842年结束后,早期的欧美传教士和华人传道者随着把其运作基地从新加坡迁移到中国。费正清的话显示基督新教最初进入新加坡的目的是为了间接把基督教传入中国,而本地华侨社群当时则被视为达到此目的的基石,为了他们到中国事工而作的准备。

殖民地时代初期,新加坡大部分为流动人口。占大多数的华人,很多并未定居。1824年人口普查显示,华人占当时1万零683人口的31%。到了1849年,华族成为最大社群,占本地人口5万2891人的52%。这里有不少说华南地方语言的人,尤其是潮州人和福建人,是训练传教士进行布道和教育工作的理想培训基地。许多传教士聘请来自潮州和福建的老师教他们潮州话和福建话,其中一些老师也改信基督教并协助讲道、翻译和出版工作。虽然如此,实际上这批早期传教士的努力并没取得多大成果。原因在于他们难以和流动性高的华侨社群取得实质且深入的交流,而且已定居的人士——大部分为商人,较难接受基督教教义。一方面,他们普遍拜神,信奉华人宗教传统;另一方面,他们也因鸦片战争而反对英国,间接也较排斥西方宗教。因此,改信基督教的人为数不多。1

缺少对基督教的认同,意味当时改信基督教的人极少。但是历史学家还是掌握了一些新加坡早期改信基督教人士的历史事迹。例如,苏精描述了有关本地首个改信基督教的福建人Chae Hoo(苏精译为“齐琥”)鲜为人知的细节。齐琥于1827年抵达新加坡并于1835年接受洗礼,当时有30名华人出席他的领洗仪式。他在洗礼后为传教士办事,协助教育和印刷工作,至于他是否在1840年代随着传教士回返中国,则难以考知。

新加坡(和其它海港城市如马六甲)也是当时新教徒受训成为全职基督教工作者的基地。梁发(1789-1855)的例子,就可以说明情况。梁发被认为是中国第一位新教传道者,也是第一位在新加坡讲道的华人。他所著的宗教小册《劝世良言》启发了洪秀全(1814-1864)的太平天国运动。梁发两度到东南亚工作:第一次于1815年至1822年期间,与米怜(1785-1822,第二位到中国布道的基督新教传教士)到马六甲一同进行出版工作;第二次于1834年至1839年期间从事传道工作。虽然梁发在东南亚的传道工作成效参差,但这无疑为他日后在中国事工做好准备。他在马六甲的出版经验,即刻印《察世俗每月统记传》,也为他日后出版《劝世良言》(1832)奠定了基础。第二次,梁发抵达新加坡,然而这一次的成效不大。出身广东的他,为了向本地福建和潮州籍贯居多的华人布道,而开始学习福建话。然而,他终究无法克服语言的障碍,在新加坡,他仅成功让一人改信基督教。总体而言,这些案例说明本地早期新加坡华人基督新教活动,实际上仅是作为传教士日后进入中国的跳板而存在。2

华侨教会:原乡纽带与民族主义(1840年代至1945年)

1840年代下半段至1945年,新加坡的华人基督新教与中国,以至本地华南语言使用者的关系不断演变与发展。这其中,本地教会的中国原乡联系(尤其是福建与广东)与教会宗派间的发展不断交织与纠葛。“华侨”一词在19世纪后期至20世纪上半段普遍使用,本地基督新教信徒也开始逐渐把自己视为华侨。

在19世纪的新加坡,主要以福建话布道的长老会和弟兄会的发展,就不可脱离原乡纽带这个重要因素。与这两个教会的关系密切的陈诗武(1833-1884)来自福建,他经由宾惠廉(1815-1868)——英国长老会差会派往中国的首位传教士——传教而改信基督新教。陈诗武于1856年从中国南来新加坡,在1856年至1867年间,他协助英国长老会差会传教士向本地福建社群传教。陈诗武在武吉知马一带和苏菲亚路的华人女子学校校地上分别组织了两个福建基督新教会众。当英国长老会差会于1864年计划将苏菲亚路福建会众转为正式的教会时,已改信弟兄会的陈诗武打乱了该计划,并成功说服会众离开英国长老会差会,建立本身的弟兄会教会。3接着,他于1860年代末至1870年代中旬回到厦门,推广他的新信仰。与在新加坡的情况不同,他发现厦门的传道工作充满挑战。4

陈诗武的案例,说明1860年代和1870年代华南教会和东南亚教会之间的跨域连结及交互影响。这种连结,自1900年代初开始加强。其中重要的一点是神职人员的需求与供应。20世纪上半叶,新加坡的传教士极其匮乏,本地华人长老会、卫理公会和圣公会的教会不得不从它们在华南的姊妹教会招募牧师和女传道(Bible woman)以满足本地的需求。对兴化和福州等人数较少的群体而言,人员稀缺的问题更形严重——要找到会操兴化、福州话的牧师来管理教会更是难上加难。从中国原乡聘用神职人员的情况,持续到1940年代中共执政前。当然,在1940年代前,新加坡的教会也不时出资在原乡建设学校、教会与教堂。5

在20世纪上半叶——并于1920年代至1940年代达到顶峰——新加坡的华人教会开始形成一股以中国为中心的民族主义运动。对华侨身份的接受,实际上也直接认同了中国作为一个现代民族国家的事实。当时,本地华人基督新教,在成员、教会和教堂数量上已有相当的规模,动员起来有一定的效果:20世纪初,十几个教堂约有2300名信徒,这不到1901年本地人口22万6842人的1%。到了1930年代,不同宗派的华人教会已有21所,华人基督徒也增至2.8%,华人卫理公会和长老会等宗派的成员人数也呈现大幅增加的趋势。6

1900年代辛亥革命的启迪,也催发了新加坡华人教会响应中国民族主义运动的情况。郑聘廷(又名郑席珍,1872-1944)是1900年代至1910年代新加坡华人社会里的重要人物。他于1898年被英国长老会差会委任为首位为操福建话信众讲道的华人牧师。同时,他也是积极推动中国民族主义运动的华人基督教成员之一。除了组织丹戎巴葛和巴耶利峇(现分别为禧年堂和长老会伯大尼堂)福建话教会,并牧养当地会众外,郑聘廷对社会的贡献也包括创立星洲书报社,和参与鸦片戒治工作。星洲书报社的宗旨为以文会友,为本地知识阶层而设,后来也成为孙中山在新加坡的革命活动和同盟会跨域网络活动的重要基地。7

郑聘廷的影响力显然超越革命活动。身为资深牧师的他,也在1920年代后期,致力推动长老会、卫理公会和圣公会华人牧师、传道之间的跨宗派合作。新加坡首个跨宗派协会——新加坡华侨基督教联合会于焉产生,意味着新加坡华人教会首次有个独立、具权威与代表性组织,作为调动跨宗派、跨籍贯教会成员和资源的轴心。因其权威性,联合会因此能跨教会灌输以中国为中心的民族认同。

新加坡华侨基督教联合会,以中国模式的属灵复兴运动为基准,邀请宋尚节等著名中国布道家来本地举办奋兴布道会。宋尚节的奋兴布道会,让本地各宗派教会和会众深受启迪,创造了1935年至1941年风行新加坡和东南亚的教会的大型属灵运动。另一方面,新加坡华侨基督教联合会也鼓励会众以华侨基督徒的身份支持中国的抗日救亡运动,在周日礼拜和定期举办的跨宗派仪式活动中灌输中国民族主义精神,并为中国抗日运动筹募资金。新加坡华侨基督教联合会将中国抗日救亡的话语,用于本地基督教社群,因此也成为跨地区宗教民族主义运动的主要推手。8

建国历程中的语言与身份纠结(1945年至今)

新加坡独立后,华人基督新教也面临新的挑战。两个问题:华人新教信徒的中国认同,在新加坡作为主权国家后,意味着什么?当英语成为新加坡的主要通用语,对使用华南语言和华语的教会,又意味着什么?

1940年代后期,二战以后,华人基督新教教会与华南原乡教会的联系中断,导致神职人员的供应也相应中断。为增加人手,新加坡华侨基督教联合会在1951年成立新嘉坡神学院(今新加坡神学院),为本地教会培训牧师。该学院是1930年代末至1960年代成立的五所神学院之一,旨在培养本地教会神职人员和领袖。1950年代和1960年代,共有44个新教会成立,主要属于传统宗派如圣公会、长老会、卫理公会和弟兄会,以及四个新宗派如浸信会和笃信圣经长老会。这时期,由于战后青年潮,会众急速增长,其中大多数是在本地出生的华人(非中国出生的华侨)和非华族同胞。因此,这并不必然意味着华人基督新教信徒人数的总体增长。随着受英语教育的婴儿潮一代人数不断增加,及英语为传道媒介的教会也在增长,新一代的华人基督新教徒——出生在传统华语家庭却以英语为惯用语的新加坡华人——成为本地基督新教的新血。在1980年,新加坡有20万3517名华人(占新加坡华族人口的10%)信奉基督教。英语教会逐渐占主导地位,其会众人数从1970年至1978年增长了65.9%,华语(包括华南地方语言)教会成员人数仅增长29.1%。9

随着新教育体系的执行,新加坡的学校在1987年转而使用英语为主要教学语言。本地以华语和华南语言为主的华人教会也因应时代的变化,想方设法留住受英语教育的青少年和成年信徒。总体而言,这些举措未能有效缓和年轻信徒加入英语教会的新趋势。到了1980年,新加坡基督新教教徒普遍被认为指的是一群受良好教育的讲英语阶层。受华文教育的新加坡人,只有少数是基督徒。1980年代中期,本地华语教会为了要振兴会众及加强布道工作,转而面向这个受华文教育的群体,称他们为“讲华语的草根基层”。英语教会也参与这转变,为这群“讲华语的草根基层”设立新的以华语和华南语言的聚会。这样的情况,意味着本地以华人为主的教会必须摆脱传统的模式,面向工薪阶层,及中年到老年的讲华语一代。10

中国改革开放以后,新加坡和中国的教会联系开始恢复。在1980年代至2000年代早期,中国华南的基督新教社群寄望于新加坡的教会,寄望他们协助筹款,用以重建教堂和其他基础设施。对婴儿潮前一代的本地华人基督徒而言,这也意味着,原乡的纽带得以重启。然而,原乡纽带对本地出生的婴儿潮一代和后婴儿潮一代并没有多大吸引力,因为他们不像先辈那样有着迁徙的经历及飘洋过海的背景。尽管如此,某种程度上,这群人仍然强烈地认同自己为华人,也普遍认同中国。他们对中国的认同,更多是出自于对当地基督教发展和政教关系发展的关注,从新加坡教会为中国的基督新教神职人员提供神学教育一事,就可探此端倪。1990年代末,新加坡的首要神学高等教育机构三一神学院,开始招收福建教会的牧师和传道人为学生。来自中国各地的教会(无论是正式注册和未注册的家庭教会),其学生也得以到新加坡神学院等神学机构接受培训,然后返回中国担任牧师。

到了2000年代和2010年代,随着大批新移民的带来,本地教会对中国和讲华语人士的认同又产生了改变。由于这些新移民来自不同省份、有着相异的背景,一些教会会根据他们的职业制定具体项目,譬如说专为建筑工友和护士而设的团契。有些教会则通过组织与中国背景有关的查经小组,或招募新移民担任教会领导类职务,来协助他们的融入。总的来说,“国民性”进程主导了新加坡华人基督新教教徒对应出生本地的讲华语一代,及随着中国改革开放时代而来的大批新移民的关系。11

新加坡华人基督新教历史上的三个时期,说明新加坡华人基督新教与中国、讲华语和地方语言社群之间关系的变化。通过这些关系的调适,新加坡华人基督新教信徒得以回应来自中国的影响,及语言地景的变化,并与区域间的教会与教徒开展跨区域连结。这三个时期各具挑战:第一个时期改信基督新教的人数稀少;第二个时期依赖中国提供神职人员;而第三个时期,则是在英语日益普及的环境中适应与生存。虽然经历不同的挑战,本地华族基督新教信徒在面对时代的跌宕起伏时,依然得以维系自身主体性,并展现出应对的韧性,时时为其信仰社群注入新的意义。

本文原文为 A short history of Chinese Protestantism in Singapore,此为编辑和翻译后的版本。点击此处查看原文。

| 1 | John King Fairbank, “Introduction”, in Christianity in China: Early Protestant Missionary Writings, edited by Suzanne Wilson Barnett and John King Fairbank (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1985), 13。苏精,《基督教与新加坡华人,1819至1846年》,页8,19,217-238。 |

| 2 | 关于早期改信教徒的故事,请见苏精,《基督教与新加坡华人》,页197-213、243-259。Chris White, “Waves of Influence across the South Seas: Mutual Support between Protestants in Minnan and Southeast Asia”, Ching Feng 11, No. 1 (2012): 33–54; Bobby EK Sng, In His Good Time: The Story of the Church in Singapore, 1819–2002, third ed. (Singapore: Bible Society of Singapore and Graduates’ Christian Fellowship, 2003), chap. 1. |

| 3 | 长老会指的是认同法国基督新教改革宗创始人约翰·加尔文的教义的教会团体,更广泛地指的是改革宗神学。它也指一个由当地和教区的长老理事会带领的教会治理制度,当地和教区级的理事会分别称为长执会和长老会。弟兄主义于1820年代末出现于英国,是一种反宗派(anti-denominational)或非宗派(un-denominational)运动。传统上,他们强调共同领导权,反对刻意区分神职人员与俗家,并严格区分男女职务,以及强调圣餐礼的重要性。 |

| 4 | Sng, In His Good Time, chap. 2; Jean DeBernardi, Christian Circulations: Global Christianity and the Local Church in Penang and Singapore, 1819–2000 (Singapore: NUS Press, 2020), 172–181; and White, “Waves of Influence across the South Seas”, 40–45。武吉知马教会最终在1881年成立了基督教长老会荣耀堂,它也是新加坡最早的华人基督新教教会。 |

| 5 | Paul Sin-Hon Hang, My Christian Testimony (Singapore: Paul Hang, 1970), 15–16; Chris White and Jifeng Liu, “Going Global and Back Again: The Transformation of Chinese Christian Networks between Southeast Asia and China since the 1980s”, in Volume 11: Chinese Religions Going Global, eds. Nanlai Cao, Giuseppe Giordan and Fenggang Yang (Leiden and Boston: Brill, 2021), 120–121. |

| 6 | Sng, In His Good Time, chaps. 4, 5 and 9; Joshua Dao Wei Sim, “Captivating God’s Heart: A History of Independent Christianity, Fundamentalism and Gender in Chin Lien Bible Seminary and the Singapore Christian Evangelistic League, 1935–1997” (MA Thesis, National University of Singapore, 2015), 48. |

| 7 | Chris White, Sacred Webs: The Social Lives and Networks of Minnan Protestants, 1840s–1920s (Leiden and Boston: Brill, 2017), 222–223; “A Glimpse of the History of Jubilee Church: from the perspective of Missions and Church Planting”, in “Archival Materials”, website of Jubilee Church (accessed 26 April 2024). |

| 8 | Daryl R. Ireland, “Becoming Modern Women: Creating a New Female Identity Through John Sung’s Evangelistic Teams”, Studies in World Christianity 18, No. 3(2012): 250, DOI: 10.3366/swc.2012.0023; Joshua Dao Wei Sim, “The Formation of Global Chinese Christian Identities”, in Routledge International Handbook of Religion in Global Society, eds. Jayeel Cornelio, François Gauthier, Tuomas Martikainen (New York: Routledge, 2021), 283–284, DOI: 10.4324/9781315646435 |

| 9 | Sng, In His Good Time, chaps. 8 and 9. |

| 10 | Sng, In His Good Time, chap. 9. |

| 11 | White and Liu, “Going Global and Back Again”, 122–131;罗翠璧编,《落地生根?中国移民与新加坡教会》(新加坡:三一神学院,2014年)。 |

DeBernardi, Jean. Christian Circulations: Global Christianity and the Local Church in Penang and Singapore, 1819–2000. Singapore: NUS Press, 2020. | |

Ireland, Daryl R. “Becoming Modern Women: Creating a New Female Identity Through John Sung’s Evangelistic Teams”. Studies in World Christianity 18, N 3(2012): 250, DOI: 10.3366/swc.2012.0023. | |

Sng, EK. Bobby. In His Good Time: The Story of the Church in Singapore, 1819–2002, third ed. Singapore: Bible Society of Singapore and Graduates’ Christian Fellowship, 2003. | |

苏精,《基督教与新加坡华人,1819-1846》。台湾:国立清华大学出版社,2010年。 |