与众文明共存:东南亚的本土和国家文化

“文明”(civilisation)与“文化”(culture)是源自西欧的现代术语。这两个概念已被翻译成多种语言,在翻译中也常被交错使用。那么,“文化”与“文明”究竟有何不同?

文化是每个群体共同塑造并深感认同的独有特质,既可见于孤立部落,也存在于足以建立强大国家的高度发展社群。文化可以根植于农耕或游牧生活、定居或迁徙模式,并通过文字或非文字的形式传播。其治理者可能是酋长、祭司、王子、国王,乃至皇帝或民选领袖。这当中,由于各阶层人民长期共同生活,他们的文化——无论是基于族群或国家的——往往都展现出强韧的生命力且极具特色。

文明则源自先知、预言家与哲人对宇宙和生命意义的探寻。他们以一套核心原则为基础,构建起超越本土文化和族群认同的一套思想体系与道德标准,旨在提升人类的生活。当这些愿景获得强大的国家或帝国领导者的认同与推动时,便能超越本土文化,以人类共同体为理念,建构出一种跨越疆界的文明,进而成为影响广大地域的主导力量。

从历史记载与文物来看,无论是内陆或海岛区域,东南亚的居民并未孕育出自身的文明体系,而是从接触到的多个延续至今的古代文明中择其所需,加以融合和吸收。

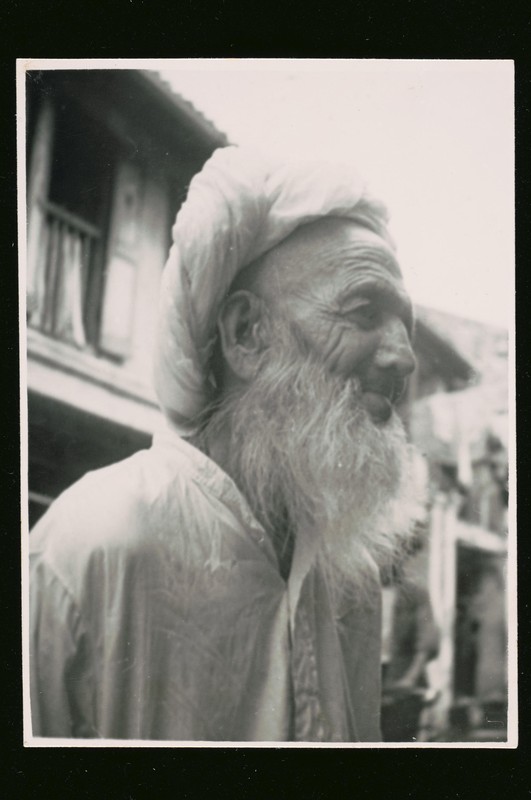

这些古代文明包括来自印度次大陆的印度文明,以及来自中国的、经由陆路与南中国海传入本区域的中华文明。更远的西方,则有横跨印度洋的地中海文明,这个文明系统后来与一神信仰结合,进一步分化为伊斯兰教和基督教两个体系。信奉伊斯兰教的阿拉伯商人很早就抵达东南亚一带,而欧洲十字军与贸易公司则在16世纪以后才陆续到来。

18世纪,欧洲启蒙时代引领世界迈向现代文明,随之而来的是一系列重大的变革。1二战末期,帝国主义列强的权力角逐导致全球版图重新划分。英国人称之为“东南亚”的地区,成为孕育新兴国家的摇篮,而新加坡在这样的背景下诞生了。本土文化也在这个历史进程中,日益发展为国家文化。

印度、中华与伊斯兰文明

在有史记载的最初几千年间,东南亚地区主要受到印度文明的影响,广泛吸收其元素,孕育出多元而独特的文化。印度文明能够在这里扎根,源于其对本区域强大的吸引力,尤其受到东南亚大陆农耕社会的欢迎。即使当地人民后来接触到来自北方的中华文明,他们发现彼此的共同信仰,依然源自印度的佛教世界观。印度文明在次大陆拥有深厚的文化根基,其思想体系与审美观念所展现的包容精神,让它在面对伊斯兰征服者及后来大英帝国等外来势力入侵时,仍保持强韧,并延绵不绝地繁衍。

印度文明的代表,是后来被称为印度教徒的群体。他们提出了有别于乐土(Paradise)或天堂(Heaven)的轮回观念,以对生命独到的领悟,启发了本区域人民,因而广被接纳。然而,源自印度教的严格种姓制度并未在本区域扎根,体现出东南亚各国是选择性地吸收外来文化。

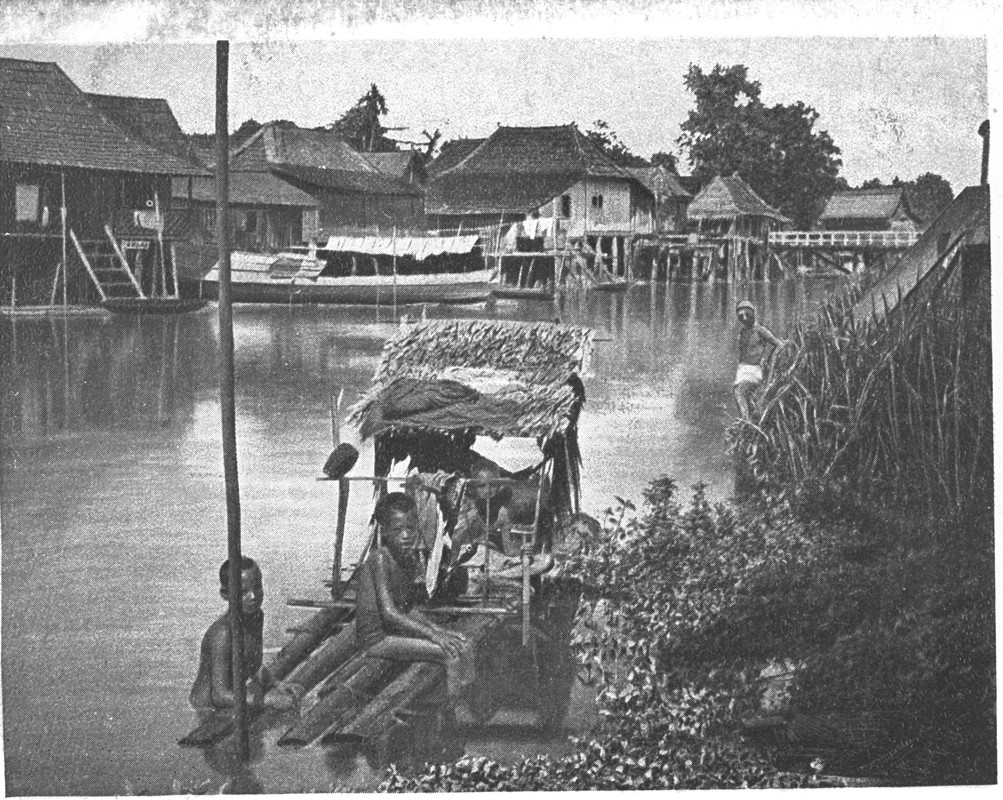

印尼群岛努山达拉的居民,因其海岛特性,发展出与大陆农耕国家截然不同的海洋贸易模式。然而,无论是群岛还是大陆地区,都从印度文明中汲取了印度教与佛教的精髓,丰富了各自的文化底蕴。高棉族2及其继承者,乃至群岛地区的精英阶层,都未发展出独立的文明体系,而是从印度文明中择取所需,构建起自身的文化系统。

印度文明对东南亚大陆与群岛地区都具有深远影响。随着贸易的发展,本区域陆续接触到融合了中华与印度元素的佛教文明,以及通过海路传入的地中海伊斯兰文明。与横跨孟加拉湾、广泛传播的印度文明不同,中华文明的核心处于遥远的中国北方,与努山达拉人的海域世界相距甚远。中国人最初经由中亚与北印度陆路前来的佛教传教士接触到印度大陆的思想与制度,并逐渐被佛教教义的精神内涵所吸引。至于中国与东南亚的联系,则是随着中国人口大规模南迁至沿海省份,以及海上贸易蓬勃发展后,才逐渐加深的。

与中国通商的社群主要看重其生产的丝绸、瓷器等产品,并欣赏其商贸方式与技艺。虽然如此,中华文明的政治体系与文化价值观,对崇尚开放、来自多元环境的努山达拉人而言,无疑欠缺吸引力。他们更倾向于借鉴印度文明中象征和谐的曼荼罗,作为国家治理的范本,在这套模式底下,发展自己独特的本土文化。

在东南亚大陆,高棉族、孟族、泰国人和缅甸人通过融合了印度教系统的本土化佛教体系,延续了印度的文明传统,尽管这些传统在印度已然式微。这些经过内化的传统,为这些民族日后建立属于自己的现代国家文化奠定了坚实基础。同样,被视为本区域最早出现的原型民族之一的越南人,则汲取中华文明的养分并发展出自身独特的国家文化。另一方面,本区域群岛地区的子民则对周边三大文明持开放态度,使马来半岛与各岛屿的本土文化保留各自的鲜明特色。即使这当中多数社群后来皈依伊斯兰教,其文化多元特质依然存在。唯有最东部的菲律宾最终融入地中海基督教文明圈,但尽管如此,也在信仰体系内保留了自身的文化特质。

然而,自16世纪起日益彰显的海权竞争,为区域间的平衡带来了影响。到了18、19世纪,英国和法国共同主宰海上霸权,东南亚也逐步展现出现代文明的资本主义雏形,进而转向拥抱普世的启蒙思想。

向全球海洋开放:贸易时代

早在18世纪数百年前,本区域便经历了历史学者安东尼·里德(1939-2025)所说的“贸易时代”。从文明与文化的角度来看,这个时期也可以被称为“第四文明”,标志着基督教一神论地中海文明的影响力正在不断扩展。当葡萄牙人装备精良的战舰进入印度洋时,带来的是与伊斯兰教对立数百年的欧洲天主教传统。在当时,基督教在东南亚被视为截然不同的文明体系。亚洲的穆斯林势力——尤其是在红海、波斯湾及印度西海岸的穆斯林群体——以伊斯坦布尔奥斯曼帝国为首,对基督教势力展开了激烈的反击。双方为宗教主导权在群岛间激烈争夺,最终葡萄牙攻占了本属穆斯林管辖的马六甲,继而控制了马鲁古香料群岛。

当在马六甲的穆斯林势力试图保卫其位于柔佛河上游的新基地时,也意味着新加坡无可避免地卷入这场不同文明间的冲突。随着据点失守,他们南迁至远离新加坡的廖内—林加群岛。新加坡遂成为众多在历时两个世纪的战乱中仅受到波及而非直接影响的港口之一。尽管局势已不同,来自印度与中国的商人,依然在葡萄牙统治下的马六甲维系商贸往来。而新加坡的海人及其他本地居民虽然意识到周围的文明冲突,但他们仍维系自己努山达拉地区的伊斯兰教信仰。领导伊斯兰信仰的哈里发国3在这个地区已站稳脚跟,具有广泛影响力,为信徒提供了一定程度的安全保障。

现代的启蒙觉醒

18世纪的工业革命与法国大革命改写了历史进程。两者所属的启蒙文明,是启蒙时代理性与人文主义思想的重要成果。两场革命也进一步削弱了教会权威与封建王朝的正当性。

那么,19世纪的西欧国家为何能主宰世界?它们主要通过侵占领土、建立庞大殖民帝国来确立霸权。凭借对港口的掌控、殖民地的拓展与保护国的设立,西方列强取得用以开发工业与市场所需的自然资源,,进而以他们制造的制品取代当地产品。在这个过程中,它们将自己视为现代文明的化身,准备好协助当地人摆脱古老、落后的文明。

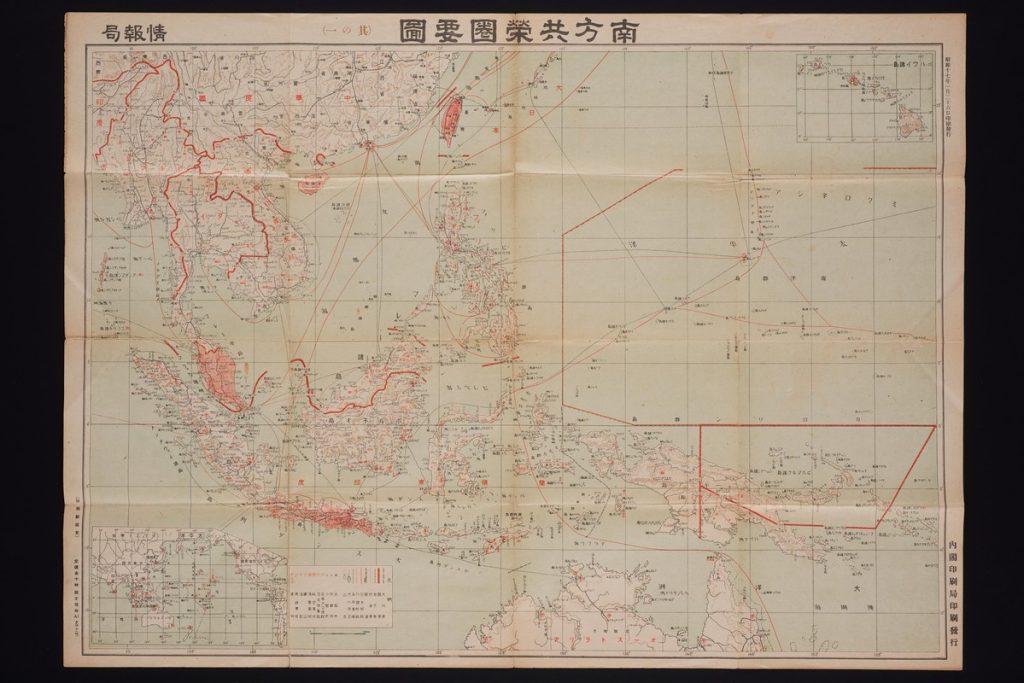

东南亚曾是欧洲现代文明两大权势在亚洲角力的战场。一方是奉行国家主导经济体制的法国波旁王朝,另一方则是由议会支持、主张自由贸易的英国和荷兰东印度公司。双方在印度洋的激烈博弈最终以英国胜出。1824年的《英荷条约》在马六甲海峡划定了帝国势力范围,并在120多年后演变为马来西亚与印尼的国界之分。4发人深省的是,当众帝国以“现代文明”之名行使统治时,本区域也无可避免被牵涉进历史上最强大的政治建构之中。

由此衍生出的理念是,民族国家能够借助新的启蒙文明的力量,引领世界进步。其使命不仅在于扩张权力、积累财富与拓展领土,更在于将现代化带给被视为蒙昧的族群,取代旧帝国的封建统治。

启蒙文明将现代与进步两个概念联系起来,为日后通行世界的民族国家模式奠定了基础。事实上,成立国家并非新颖的理念,它可追溯至早期具有共同血统的部落群体形成集体身份认同的时代。然而,直到1648年《威斯特伐利亚和约》签订后,主权国家的合法性才得到确立。5在国家意识逐渐觉醒的世界里,作为殖民地的新加坡格外引人注目。这个由多元族群组成的城市,曾是各方移民往来陆海之间的枢纽,后来被择定为定居之所。为了确保自由贸易港口的繁荣,殖民地当局肯定远走他乡、闯荡世界(merantau)的精神,并藉此推动多元社会中的人口持续增长。6

此时的新加坡,早已不是政治角力的中心,也尚未孕育出独特的本土文化。它原是柔佛王国中人口稀少的一方,后来成为英属印度管辖的海峡殖民地之一。即使在成为单独划分出来的殖民地后,新加坡仍是大英帝国体系中的一环,长期作为流动中的马来人、华人与印度人贸易往来的枢纽。大多数移民带着各自文化而来,这些文化根植于印度文明、伊斯兰文明或中华文明。

第一次世界大战前,正值欧洲帝国主义的鼎盛时期,英属马来亚的中心正是新加坡。1945年二战结束后,这座岛屿城市注定成为马来亚政治架构的一部分。与本区域其他地区一样,马来亚既延续了帝国统治的行政体系,也在多元文明的交汇中孕育出独特的本土文化。

启蒙世界的分裂

引发新世界秩序变动的契机,是一场由亚洲强国——大日本帝国发动的侵略战争。日本声称自己解放了本区域,让它摆脱西方殖民统治,并宣称揭示了启蒙文明的根本弱点。日本也宣称试图为菲律宾、印尼和缅甸的国家独立铺路。同时,日本展示了他们应对启蒙现代化的方式,如何有助于加强自身国家文化。这种情况也激励本区域民族主义者奋起抵抗企图卷土重来的殖民势力。

在众多殖民列强中,荷兰的势力最为薄弱,已无力镇压那些发起革命战争的当地民族主义者。这些反殖者坚持将整个荷属东印度群岛保留为印尼共和国。企图延续殖民统治的法国,则在印度支那面对三个潜在的敌对势力。随着中国共产党打败国民党、冷战局势蔓延至东南亚,美国鼓动法国阻挠越南实现独立。英国则在意识到不得不撤离印度、归还缅甸自由后,将重心转向控制马来亚、新加坡及周边的少数港口与岛屿。

欧洲列强在东南亚重新划定国家疆界,其中最重要的是英国战略家的构想,将东南亚界定为一个独立于中国和印度以外的区域,让它成为未来政治与军事行动的独立舞台。这反映了更宏观的战略思考,即列强试图建立一个全新的地缘政治框架,作为可以调和彼此利益冲突的空间,以维护世界和平。

二战期间,以美国、苏联和英国为首的战胜国达成共识,认为好战的强权帝国破坏了它们推动启蒙文明的理想。这几个国家坚信启蒙文明能够带来世界应有的改革与进步。为防止强大的民族国家再次爆发激烈冲突,它们主张对“文明使命”进行重大调整。因此,战后的列强尝试自我革新。英国和法国通过将前殖民地纳入名义上的“共和联邦”来维护自身影响力,并协助民族国家的建立。其实它们已意识到,现代世界已不容许帝国的存在,而其他文明也在走向现代化,挑战西方的主导地位。

自1950年代起,美国与苏联俨然是帝国,各自拥有代理作战的“国家安全伙伴”。在本区域,这种对峙在越战中尤为明显。随着苏联解体,美国成为全球唯一的超级强国。作为意识形态战争的胜利者,美国自视为普世价值的灯塔和全球文明的守护者。

东南亚得益于随之而来的和平。早在40年前,本区域已开始自我觉醒,逐渐意识到通过与邻近文明的交流融合,本土文化愈发丰富而自信。即使在西方统治时期,这种学习与成长也从未间断。

东南亚的现代化进程

在本区域再教育进程中,逐步建立对共同利益认知的关键发展有两项:一是我们的领导人参与了1955年的万隆会议;7二是推动“亚细安”从初期五个成员国发展为如今完整十国组织的过程中所积累的经验。

万隆会议旨在促进那些反对世界分裂为两大敌对阵营的联合国成员国之间的团结与合作。这两大阵营指的是华沙条约组织和北大西洋公约组织。在29个与会国中,东南亚占了八席,包括北越与南越,以及当时已独立的泰国、菲律宾、老挝、印尼、缅甸和柬埔寨六国。

万隆精神表明,尽管这些新兴国家对自身文明感到自豪,但它们普遍渴望走向现代化。会议未能改变冷战格局,但显示了东南亚在纷繁复杂的时局下,仍有可能在全球事务中发挥积极作用。

“亚细安”诞生于越战期间,创始的五国包括刚独立的新加坡共和国。这个新组织无力扭转美国在中南半岛战局中的困境,因此各成员国专注于国家建设与社会重构。当时,马来西亚与新加坡正经历“分家”之痛,而新加坡作为新兴的城市国家,肩负着将其多元社会建设成一个安全而繁荣的国家的艰巨任务。

这五个创始成员国有一个共同点,即致力于维护自己国家的本土多元文化,同时积极推进各领域的现代化进程。这些国家的领袖也十分清楚,他们在抵御那些打着“人民革命”旗号试图推翻既有秩序的力量时,他们的背后实际上有来自美国及其盟友的强大支持。

与众文明共存

在发展进程中,亚细安成员国在面对现代化浪潮时,都以建设民族国家的共同愿景为基础,作出各自的文化选择。其中,印尼、马来西亚和文莱与伊斯兰“乌玛”的联系日益紧密。8尽管地理上相隔甚远,多数菲律宾人与基督教及跨太平洋共同区域主义者之间仍保持紧密联系。信仰佛教的泰国、缅甸、老挝和柬埔寨,则与其他佛教国家建立了联系,而越南通过一段近代革命的共同历史,延续了中华文化传统。至于新加坡,因华人占多数而与现代中华文明保持着显著的关联。

作为一个出乎意料诞生的独立国家,新加坡的领导人继承了殖民时期留下来的现代行政与法律制度,并拓展了殖民者当初建立的经济网络。新加坡将联合国组织视为启蒙文明复兴的象征,认为它为全球各地大大小小的主权国家提供了保障。有了这层保障,新加坡得以在国家建设过程中,融合多种持续活跃的文明,发展出多元文化的社会。

鉴于东南亚历史上各地文化总能从接触到的众多文明中择其所需,建立自身的本土文化,新加坡最符合自身利益的做法,是支持本区域所有成员国的共同愿景。这些新兴民族国家所汲取的特质,往往是超越疆界的文明,不专属于任何国家政体。在几个世纪以来持续的文化融合中,亚细安各国已培养出从容应对变局的信心,既强化了本土文化,又塑造出独特的现代国家文化。新加坡选择维持这种共同经验,并致力于坚守一个核心理念:不论国人出身何种文化背景,都应该对超越国界的文明保持开放,而非退守狭隘的民族主义。新加坡的现代文化建设需要领导人竭力将国家与文明加以区分,从而确保新加坡华人群体能够以亚细安各国可以理解与接受的方式行事,展现一个现代国家如何能像过去那样,维护多元文化,并且致力与至今依然活跃的众多文明和谐共存。

本文原文为 Living with civilisations: Southeast Asia’s local and national cultures,此为编辑和翻译后的版本。点击此处查看原文。

| 1 | 启蒙时代是17和18世纪欧洲的一场思想和哲学运动,主要强调通过人类的理性能力,了解世间万物,进而改善人类的普遍处境。 |

| 2 | 高棉族是柬埔寨的本土民族。 |

| 3 | 哈里发国是由伊斯兰教领袖哈里发统治的政权。 |

| 4 | 1824年的《英荷条约》,又称《伦敦条约》。这项条约重新划分了英荷两国在东南亚的势力范围,,解决了英国与荷兰两国在东南亚一带长期以来的领土和贸易纠纷,也促成日后英属马来亚和荷属东印度群岛的成立。 |

| 5 | 1648年签署的威斯特伐利亚和约结束了欧洲数十年的战争。有些国际关系学者认为它标志着现代主权国家体系的初步确立,奠定了主权国家的概念。 |

| 6 | 在印尼米南加保人的传统里,“merantau”指的是远走他乡、闯荡世界。这些四处漂泊的人通常会在多年后返回家乡。 |

| 7 | 万隆会议,又称第一次亚非会议,于1955年4月18日在印尼万隆召开,一共29个亚非国家(“全球南方”)参与。在亚非各国宗教与民族主义的背景下,该会议旨在促进亚非国家的团结合作,倡导建立一个不同于共产主义,也不同于资本主义的新国际秩序。更多关于万隆会议的历史影响,可参考See Seng Tan and Amitav Acharya, eds. Bandung Revisited: The Legacy of the 1955 Asian-African Conference for International Order (Singapore: NUS Press, 2008). |

| 8 | “乌玛”指的是以宗教信仰为基础建立的穆斯林共同体。 |

Chan, Ying-kit and Hoon, Chang-Yau. Southeast Asia in China Historical Entanglements and Contemporary Engagements. Lanham, MD: Rowman & Littlefield, 2022. | |

Ho, Elaine. Citizens in Motion: Emigration, Immigration, and Re-migration Across China’s Borders. Stanford, CA: Stanford University Press, 2018. | |

Kuhn, Philip A. Chinese Among Others: Emigration in Modern Times. Singapore: NUS Press, 2008. | |

Wang, Gungwu. China and the Chinese overseas. Singapore: Times Academic Press, 1991. | |

Wang, Gungwu. Living with Civilisation: Reflections on Southeast Asia’s Local and National Cultures. Singapore: World Scientific Publishing, 2023. | |

Wang, Gungwu. The Chinese Overseas: From Earthbound China to the Quest for Autonomy. Cambridge, MA: Harvard University Press, 2000. | |

王赓武,《东南亚与华人:王赓武教授论文选集》。北京:中国友谊出版公司,1987年。 | |

王赓武著、万芷均译,《陆海之间:东南亚与世界文明》。香港:香港中文大学出版社,2025。 |