新加坡华人民间信仰与南亚宗教的在地互动

新加坡与东南亚多数地区一样,长期以来便是东亚和南亚贸易与移民的交汇点。经由马六甲海峡和南中国海辗转而来的移民,带来了各自的神祇、仪式传统和信仰体系,并在新环境中逐渐扎根与演变。作为重要的转口港,新加坡、马六甲和槟城组成的海峡殖民地,成为区域间宗教与文化交融的枢纽,促进了华人宗教人士与南亚的兴都教徒、商贾及宗教仪式人员之间的持续交流,塑造了新加坡独特的宗教文化景观。

南亚社群在东南亚:宗教传播与移民网络

与华人宗教传统的情况一样,印度的兴都教1传入新加坡乃至整个马来群岛的具体时间及传播过程,目前尚无定论。然而,马来西亚吉打布秧谷出土的五世纪的遗址,说明兴都教和佛教的混合传统(Hindu-Buddhist)很早便通过转口贸易体系在东南亚传播,其宗教习俗也与连接泰国南部和马来半岛几个佛教据点的商贸网络相结合。2早在南印度朱罗王朝时期(约9世纪-13世纪),新加坡即处于淡米尔人(南印度的兴都教社群)的海上贸易与文化交流的广阔网络之中。根据《马来纪年》的记载,建立新加坡王国的巨港王子桑尼拉乌他玛(活跃于13世纪)可能具有兴都教背景。他的称号室利帝利般那(Sri Tri Buana)源自梵语,意为“三疆域之主”,而梵语作为当时兴都教-佛教政体的通用语言,印证了兴都教-佛教传统在早期海上政权深入交融的现象。3

华人宗教与兴都教的信仰互动

华人宗教与兴都教之间自古以来便存在共通与融合之处,主要源于数百年来的文化与宗教交流,及源自印度的佛教在东亚的盛行。佛教神明和经文深受印度文化影响,而道教传统则融入与兴都教宇宙观中的星辰神灵。道教礼斗(礼拜北斗星)仪式中祭祀的九曜星君,与兴都教的九曜星神相似。这种关联可追溯至汉代(公元前206-220)以来,由丝绸之路展开的长期文化交流,并随着唐代(618-907)佛教的广泛传播后而日益频繁和深入。4时至今日,新加坡的兴都庙——普遍以湿婆教派5传统为主——,仍供奉九位行星神,让华人和印族信徒前来绕行九次敬拜,这反映了不同宗教传统之间的在宗教宇宙观上的持续共通之处。

18世纪末至19世纪的大规模移民潮,除了有来自中国的契约华工和印度的劳工,还有商贾、贸易商、罪犯,以及躲避政治动荡和自然灾害的难民。作为重要的中转港,新加坡联通了南亚、中东和东亚的财富和资源,也促进了人口与思想观念的流动。随着移民数量增加,各类移民社团相继成立,不仅履行宗教职能,也提供福利和援助。与华人宗教传统一样,兴都教最初也是通过民间信仰活动传播开来。人们主要奉祀乡村守护神(Kaval Deivam),这些神龛和神庙常融入跳乩、托梦启示及其他日常信仰实践。6这些信仰实践,为置身异地的劳工们提供了心灵的指引与慰藉,也塑造了他们共同的归属感。

跨信仰互动:神圣空间的共享

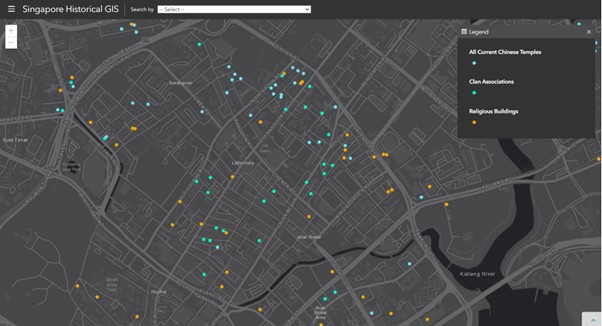

新加坡早期宗教文化景观的塑造,也取决于城市规划和在地有机的文化交流。尽管1822年莱佛士的城市规划蓝图主要按族群(华人、印度人、马来人和欧洲人)划定聚居区,宗教场所的分布却展现出不同社群之间的交流与互动。7例如,在华人聚居的牛车水桥南路、由兴都教徒纳莱依那比莱(活跃于1819年)兴建于1827年的马里安曼兴都庙,是新加坡历史最悠久的兴都庙。它坐落于广东人居多的牛车水,是兴都教徒重要的祭祀空间,毗邻的宝塔街因其塔门而得名,彰显了马里安曼兴都庙在华人社区的影响。8

马里安曼兴都庙的不远处,位于华人聚居的恭锡路街尾,拉延西迪维那雅加兴都庙则建于1917年,并1920年在遮地社群(也称仄迪人)9的管理下迁址。这也进一步说明了印度人与华人在新加坡不仅比邻而居,还共享日常空间。此外,1859年由遮地社群兴建的丹达乌他帕尼兴都庙,位于登路,毗邻潮州人的潮州八邑会馆。在银行业崛起之前,遮地人是本地投资和借贷业的先驱,相比其他印度社群,具有相对雄厚的经济实力。遮地人也积极建庙,庙宇选址也往往与其贸易网络紧密相连。10

印度回教徒的纳戈雷都加纪念堂(约建于1828-1830),毗邻新加坡历史悠久的华人庙宇天福宫(建于1821-1822)。这座宗教场由来自印度科罗曼德尔海岸的印度珠烈商人建造,主要纪念曾生活在印度纳歌镇的回教圣人沙胡哈密(1504-1570),也是一座有助于促进各族群交流的共享宗教遗产。11

上述这些历史悠久的兴都庙坐落于中央商业区,凸显了新加坡宗教多元的历史底蕴,兴都教信徒、华族信众、基督徒和回教徒的宗教场所在这个区域鳞次栉比、比邻而建。12除了市中心,后来被划入小印度的甘榜加卜区,也曾是众多华人宗教团体和庙宇的聚集地,充分体现了跨文化、跨族群的在地交融。这证明地区划分并未阻碍社群间的互动,反而为跨文化交流创造了空间。

日常的互动:神祇、神龛和节庆

在新加坡,庙宇和神龛也可见到华人宗教和兴都教互动的印记。兴都教徒崇祀的曼尼瓦拉(Muneeswaran)常见到与华人土地神大伯公一同被供奉,福发宫就是一个例子,反映了不同信仰群体对神明保佑众生、守护土地的共同期盼。此外,一些华人庙宇如如淡滨尼的九条桥新芭拿督坛和巴耶利峇的天圣坛,也供奉了兴都教的象头神伽内什(Ganesha)。洛阳大伯公宫内也设有供奉象头神、及杜尔伽(Durga)等印度教女神的独立神坛。13除了庙宇,路边的神龛也常见到象头神与华人神祇一同供奉的景象。兴都庙也不乏供奉华人神祇的例子,如滑铁卢街的克里斯南印度庙中供奉汉传形象的观音、圣树巴拉素巴曼尼亚庙中有释迦牟尼(活跃于公元前5-6世纪)圣像,以及樟宜村的拉玛印度教庙供奉阿弥陀佛立像。这些例子都是在地化宗教交流的例证。

新加坡独立后的城市规划也进一步促进了宗教交流与融合。一些宗教场所被迁往新住宅区,各住宅区也平等地设有不同信仰的宗教场所,不仅方便信众礼拜,也推动了长期且持续的跨信仰交流。14例如,由崇义庙和从乌敏岛迁回来的半港天后宫组成的盛港联合庙,与2000年代初从实龙岗路迁至现址的阿鲁密古印度教庙为邻。15正如滑铁卢街的观音堂佛祖庙,就在克里斯南印度庙旁。许多华族信众,不论信奉何种宗教,也普遍会到其他信仰的场所致礼或献香(本地俗称“拜拜”)。16时至今日,华印信众仍经常前往这些历史悠久的宗教场所参拜彼此的神祇,这反映了不同族群因共享空间、宗教共存而悄然建立的深厚情谊。

除了宗教空间,各种仪式活动也体现了宗教交流。华人庙宇的游境(或称绕境,即将神像请进神轿并抬出庙宇,在社区内巡游赐福信众),常会到访兴都庙。例如,每年九皇胜会期间,汫水港斗母宫凤山寺的游境队伍会绕路到玛里安曼兴都庙和圣树巴拉素巴曼尼亚庙,向庙宇负责人献花,庙宇也会在圣殿中点灯恭迎九皇爷圣驾,凸显了华印重教传统在仪式上的交流。17

此外,节庆也是跨信仰交流的重要契机。华人的九皇胜会和兴都教徒的九夜节(亦称杜尔伽节、纪念罗摩在第10天战胜罗波那的十胜节)都是华人和兴都教徒共同欢庆的日子。18这些节日在宗教仪式年历上往往出现在同一时期,而且有相似的主题元素。本地学者文妮达的研究显示,本地印度教节庆常借鉴华人宗教庆典的模式,如在组屋区搭建大帐篷举办庆典就是一例。19在华人庙宇义顺皇母宫,其火供的跳乩仪式中,除了有华人神祇,也包括了兴都教女神。这些习俗是对道家科仪的一种全新诠释,让兴都教神祇借着科仪成为华人宗教仪式的一部分。20

如今,宗教活动的参与也进一步反映了本地这种持续活跃的宗教交流。例如,越来越多华族信众参与兴都教的大宝森节及蹈火仪式,显示本地跨宗教交流仍不断发展和演变。21华人与印族宗教传统的交融并非历史遗迹,而是至今仍塑造着新加坡精神与文化面貌的要素。

本文原文为 Chinese and South Asian religious encounters in Singapore,此为编辑和翻译后的版本。点击此处查看原文。

| 1 | 编按:也被译为印度教。本文将其区别于在印度大陆传播的其他宗教(包括佛教和回教),取新加坡的用词,译为兴都教。 |

| 2 | Stephen A. Murphy, “Revisiting the Bujang Valley: A Southeast Asian Entrepôt Complex on the Maritime Trade Route,” Journal of the Royal Asiatic Society 28, no. 2 (2018): 355–389. |

| 3 | John N. Miksic, Singapore and the Silk Road of the Sea, 1300–1800 (Singapore: NUS Press, 2013), 145–151. |

| 4 | Jeffrey Kotyk, “Astrological Iconography of Planetary Deities in Tang China: Near Eastern and Indian Icons in Chinese Buddhism,” Journal of Chinese Buddhist Studies 30 (2017): 33–88. |

| 5 | 当代印度教的主要分支之一,尊崇湿婆为最高神。 |

| 6 | Vineeta Sinha, “Unravelling ‘Singaporean Hinduism’: Seeing the Pluralism Within,” International Journal of Hindu Studies 14, no. 2/3 (December 2010): 271–272. |

| 7 | 由郭根维教授提供资料,2016年。 |

| 8 | 参见E. Sanmugam et al., eds., Sacred Sanctuary: The Sri Mariamman Temple (Singapore: Sri Mariamman Temple, 2009). |

| 9 | 遮地人是印度淡米尔族群体的一个分支,早年在新加坡普遍从事投资与金钱借贷业。参见:Jaime Koh, “Chettiars,” Singapore Infopedia. |

| 10 | Hans-Dieter Evers and Jayarani Pavadarayan, “Religious Fervour and Economic Success: The Chettiars of Singapore,” in Indian Communities in Southeast Asia, edited by K. S. Sandhu and A. Mani (Singapore: ISEAS Publishing, 1993), 847–865. |

| 11 | Melody Zaccheus, “Indian-Muslim Centre to Reopen Next Month,” The Straits Times, 23 October 2014. |

| 12 | 参见新加坡国家文物局规划的系列文化遗产历史步道。 |

| 13 | Siri Rama, “The Dance of the Elephant-Headed God: Ganesha in Buddhist Temples of Southeast Asia,” paper presented at Chinese Temples in Southeast Asia, 28 February–1 March 2019, organised by Asia Research Institute, National University of Singapore. |

| 14 | Lily Kong and Brenda S. A. Yeoh, The Politics of Landscapes in Singapore: Constructions of “Nation” (New York: Syracuse University Press, 2003), 79, 88. |

| 15 | 有关联合庙的情况,参见Hue Guan Thye, “The Evolution of the Singapore United Temple: The Transformation of Chinese Temples in the Chinese Southern Diaspora,” Chinese Southern Diaspora Studies 5 (2011–2012): 157–174. |

| 16 | Tommy Koh, “Miracle on Waterloo Street: A Jewish Synagogue, a Hindu Temple and a Buddhist Temple Are Clustered on This Street. Singapore’s Religious Harmony Has Come About as a Result of Conscious Policy, Laws and Institutions,” The Straits Times, 21 February 2015. 亦参见Daniel P. S. Goh, “In Place of Ritual: Global City, Sacred Space, and the Guanyin Temple in Singapore,” in Handbook of Religion and the Asian City: Aspiration and Urbanization in the Twenty-First Century, edited by Peter van der Veer (Oakland: University of California Press, 2015), 21–22. |

| 17 | 郭根维等著,《新加坡九皇文化:社群、信仰与传统》,第2A册(新加坡:九皇文化项目,新加坡华族文化中心,2023),页373-375。 |

| 18 | 同上,以及Pranav Venkat, Tejala Niketan Rao, and Esmond Soh, “The Durga Puja among the Bengalis in Singapore: History, Tradition and Ritual,” Singapore Heritage Festival Photo Essay, last updated 13 June 2020. |

| 19 | Vineeta Sinha, “‘Bringing Back the Old Ways’: Enacting a Goddess Festival in Urban Singapore,” Material Religion 10:1 (2014): 76–103. |

| 20 | Fangterrence Photographer摄影工作室,义顺皇母宫 | 众神明甘榜绕行 | 癸卯年,YouTube视频,2023年12月10日。引自Kenneth Dean, Taoist Ritual and Popular Cults of Southeast China (New Jersey: Princeton University Press, 1993), 3. |

| 21 | Brian Teo, “Two S’pore Friends of Different Faiths, One Thaipusam Walk of Devotion,” The Straits Times, 12 February 2025. |

林克宜、柯群英、林佳淳,《转角遇神明:新加坡华人神龛文化》。新加坡:Pagesetters Services,2023。 | |

Goh, Daniel P. S. “Chinese Religion and the Challenge of Modernity in Malaysia and Singapore: Syncretism, Hybridisation and Transfiguration.” Asian Journal of Social Science 37, no. 1 (2009): 107–137. | |

Lim, Keak Cheng. “Traditional Religious Beliefs, Emigration and the Social Structure of the Chinese in Singapore.” In A General History of the Chinese in Singapore, edited by Kwa Chong Guan and Kua Bak Lim, 479–500. Singapore: World Scientific Publishing, Singapore Federation of Chinese Clan Associations, 2019. | |

Sinha, Vineeta. “‘Mixing and Matching’: The Shape of Everyday Hindu Religiosity in Singapore.” Asian Journal of Social Science 37, no. 1 (2009): 83–106. | |

Sinha, Vineeta. “‘Hinduism’ and ‘Taoism’ in Singapore: Seeing Points of Convergence.” Journal of Southeast Asian Studies 39, no. 1 (2008): 123–147. | |

Sinha, Vineeta. “Unravelling ‘Singaporean Hinduism’: Seeing the Pluralism Within.” International Journal of Hindu Studies 14, no. 2/3 (December 2010): 253–279. | |

Wee, Vivienne. Religion and Ritual Among the Chinese of Singapore: An Ethnographic Study. Master of Social Sciences Thesis, University of Singapore, 1977. |