新加坡现代艺术与当代艺术

中文的“现代”和“当代”两个词的定义,充满模糊地带。从字面上的意义而言,“现代”指向现今时代,而“当代”指向已经过去的那个时代。然而,在艺术史中,“现代”对应“modern”,而“当代”对应“contemporary”,在时间的顺序上,后者的出现晚于前者,因为在西方艺术史中,“现代”指的是历史上的现代主义,而“当代”则指其后的艺术发展,有时又称“后现代主义”。这种时间顺序的颠倒常让人困惑。因此,在艺术史讨论中,我们经常会看到“原”“高”“超”“后”现代/当代艺术等分属不同概念的前缀词。现代与当代艺术常被视为一个时间序列,并通过对比关系加以区分。然而,它们的具体定义因视角而异,并用于界定身份、表达偏好和区分艺术风格。尽管整体时间顺序大致明确,但在实际应用中,不同观点之间常有重叠和分歧,甚至有人拒绝将这些术语与特定的艺术作品、实践和艺术家联系起来。在新加坡,现代与当代艺术的区分尤为明确——新加坡国家美术馆专注于现代艺术,新加坡美术馆则着重于当代艺术。

确定“现代”与“当代”艺术的时间范围,取决于这两个术语的定义。印度艺术史学家吉塔·卡普尔在其影响深远的论文《现代主义时刻》中指出,关键在于“看到我们的发展轨迹如何与西方主流交错,并在这过程中重新建构国际艺术格局”。1因此,现代主义“何时”出现,很大程度上取决于“何谓”现代主义。在新加坡,关于“现代”的讨论通常不会聚焦于特定的时间点,而是提出多个可能的起点。学者蔡凯文在其论文《现代主义时刻:新加坡艺术的史学研究》引述卡普尔的观点,列举和探讨了几个对本地艺术史而言的关键时段,包括19世纪末、1920年代至1960年代,以及1970年代至2000年代。2

与之对应的是,由本地艺术史研究者谢世良和辛友仁主编的两部读本——《交汇、创新、制度:新加坡现代艺术》与《历史、实践、介入:新加坡当代艺术》——分别聚焦于新加坡现代和当代艺术的讨论。在现代艺术的读本中,编者指出,因为时间跨度较长,而且“‘现代’在新加坡艺术中的概念存在争议”,令这本书相较之下更难整理。他们认为,“与其说新加坡现代艺术遵循单一的现代主义发展脉络,不如说它呈现出多重轨迹,并与来自中国和印度的移民流动交汇……”。3因此,新加坡现代艺术的时间界定并不明确。反观在当代艺术的读本中,编者更愿意为当代艺术的起点设定具体时间段:“在新加坡,当代艺术指的是1970年代观念主义的兴起,尤其是1980年代后期实验性和过程导向艺术实践的蓬勃发展,这与战后以绘画为主、兼及雕塑、版画和摄影的视觉艺术主导的情况形成了鲜明的对比。”4

中国现代艺术与南洋风

在中国,关于现代艺术的讨论通常离不开1919年的五四运动。作为现代文化和思想发展的重要里程碑,五四时期的艺术现代化进程实际上是多元且矛盾的。中国艺术史学家兼评论家栗宪庭在2024年新加坡国家美术馆主办的讲座中指出,中国艺术界经历了相继的两次五四浪潮。第一次是对水墨画传统的否定,同时在新的全球化背景下,也出现了一股复兴文人美学的反向潮流。第二次是西方世纪之交的现代主义艺术的引入,如后印象主义、抽象主义、立体主义和超现实主义,然而这一趋势很快遭遇推崇现实主义的回潮。栗宪庭解释道,现实主义随后成为中国20世纪艺术的主流,直至1980年代。5

新加坡华人社群的现代艺术风格与中国的艺术发展密切相关。直到1950年代末,现实主义仍是新加坡现代艺术的主流。艺术史学家姚梦桐将这种现实主义称为“南洋风”,以区别于所谓的“南洋风格”及其后演化成的“南洋画派”。61949年新中国成立之前,新加坡与中国在现实主义艺术的不同流派上保持着广泛交流,这种互动从1920年代起就兼及现代艺术和美学的讨论。新加坡当代艺术通常被视为对南洋风格形式主义的突破与超越。7

东南亚的多元的现代性与“现代主义”

在标记发展时间序列时,科技界常以“版本”区分不同阶段,如1.2、3.5等。然而,艺术的发展并非直线式的进程。尽管西方现代主义深刻影响了全球的艺术表达,非西方的及原住民文化对西方艺术的影响却鲜少受到认可。印尼艺术史学家吉姆·苏潘卡强调了承认东南亚的多元现代性和“现代主义”的重要性。他认为,现代化的进程一直是本土传统与全球现代化的独特融合,而不仅仅依赖西方的发展趋势。在新加坡,艺术和美学发展还可以进一步从社群、文化和语言背景的角度去理解。随着艺术家和学者对“现代”历史时期的探讨,“当代”一词逐渐被赋予突破早期现代艺术实践的含义。然而,正如谢世良和辛友仁所提出的,我们关注的究竟是哪种现代主义、哪种现代主义艺术的实践?

为便于讨论新加坡现代艺术,一般建议将20世纪中期,特别是1950年代和1960年代,定为新加坡现代艺术的关键时期。这一时期可作为重要的参照点,其时间界限可根据具体讨论内容适当前溯或后延。

新形式、新材料和新态度

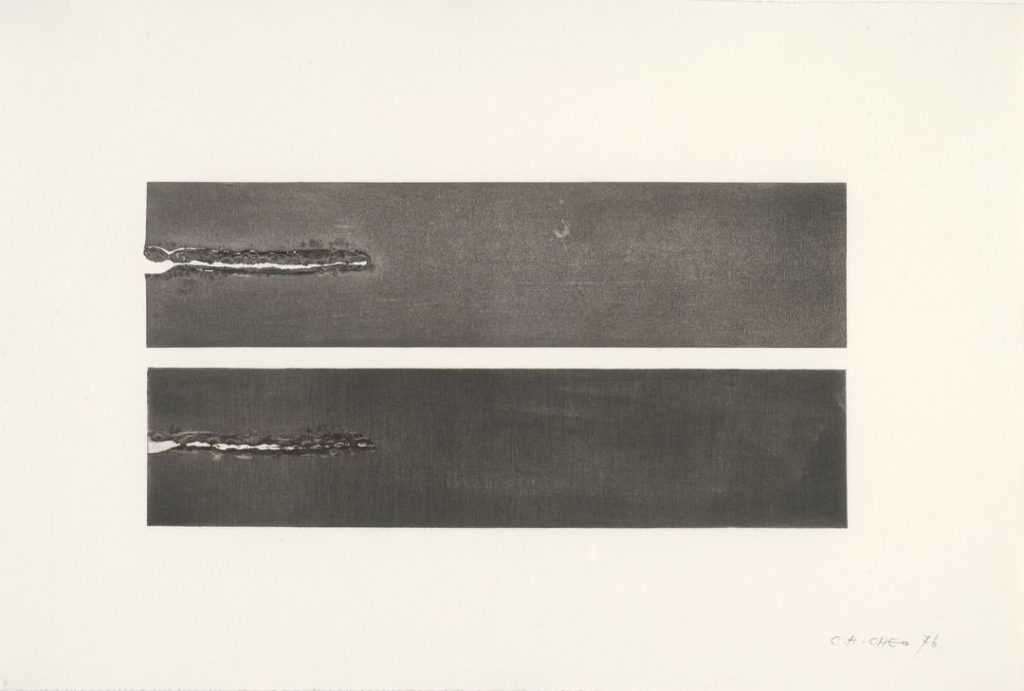

现代与当代艺术在艺术形式和媒介上的差异也经常被提及。现代艺术通常以绘画和雕塑为代表,而当代艺术则涵盖新媒体、观念摄影、装置艺术和行为艺术。然而,最早探讨新加坡当代艺术的其中一篇文献曾指出,新的艺术已脱离以媒介为中心的创作方式——1972年,艺术家蒋才雄在《新加坡月刊》上发表的文章中说,“在今天,媒介本身已不再那么重要”。8他还写道:“当今艺术的主要特征不是处理视觉空间中的相互关系,而是关注人类活动……我们应该关注的不是个别的表现形式,而是影响艺术方向的新概念——新形式、新材料和新态度。”9

虽然蒋才雄未明确使用“当代”一词,但他对“新艺术”的描述可被视为新加坡当代艺术的重要起点。有趣的是,这一早期论述是以中文书写的,在中文语境中,“现代”和“当代”指的是时间顺序上相反的用法。

谢世良和辛友仁指出,新加坡当代艺术始于1970年代观念主义的兴起。蒋才雄在1972年的文章中提到,当代艺术关注人类活动,并受到影响艺术发展方向的“新概念”的启发,与早期以个人主义表达为主的艺术形式有所不同。这一点与西方艺术中观念主义的主要论点一致,即“观念”强调对社会议题的再现,而非个人表达。

“新艺术”:新加坡当代艺术

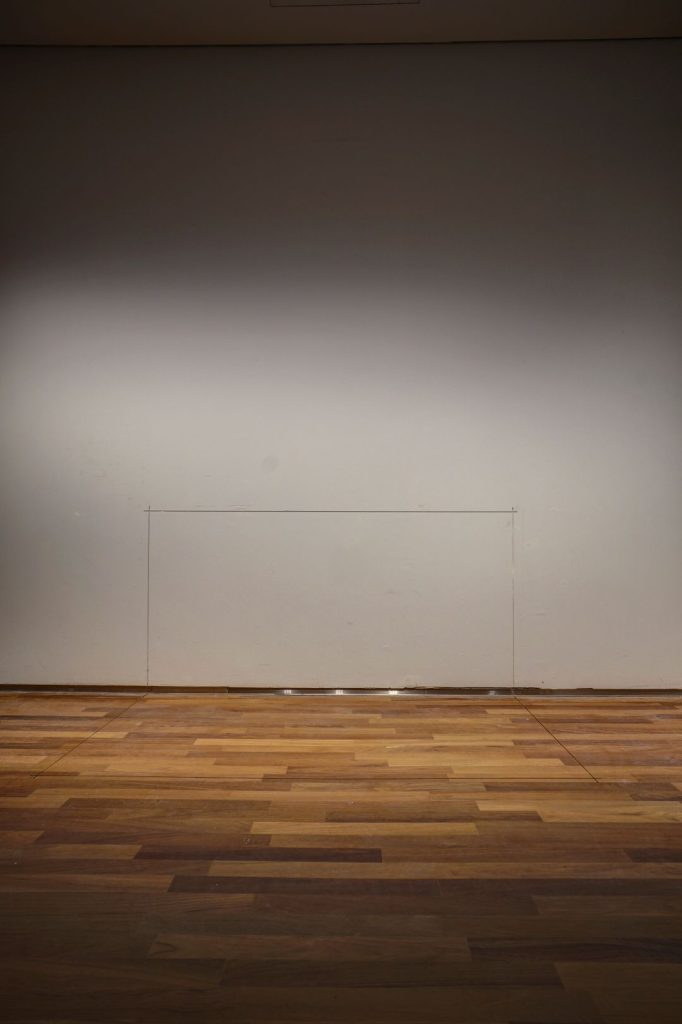

同年(1972年),蒋才雄为现代画会的年展提交了新作品《五尺乘五尺(新加坡河)》,但遭到拒绝。他的概念艺术包含一套书面说明,要求在墙壁和地面上标示一个五尺乘五尺的正方形。对此,时任现代画会会长何和应(1935-2022,2012年文化奖得主)撰写了一篇长文回应,表达他的担忧,尤其是担心观众会如何看待这件作品。他写道:“当艺术家能够自由创作时,观众也可以自由选择自己想看的东西……大多数艺术家都是通情达理的人,我们渴望为养育我们的社会作出贡献……艺术家和观众之间的交流应该是双向的。”10

除了《五尺乘五尺》,新加坡早期的当代艺术还有几件重要作品,如陈录记的《野餐》(1979年)。在呈现《野餐》作品的活动中,他焚烧了题为《火雕塑》的作品。11唐大雾于1988年创立艺术村(也称画家村、艺术家村),以集体推动当代艺术实践而闻名。当代艺术的社会探究方法具有实验性和过程导向的特质,也发展出独特的教学法。这种方法也是唐大雾装置艺术和行为艺术的特征,可以说是新加坡当代艺术的重要特色。除了装置艺术和行为艺术,唐大雾的绘画(包括水墨画)亦享有盛誉。

在探究新加坡当代艺术的实践和论述时,蒋才雄、谢世良和辛友仁所强调的“概念”,可被视为区分现代与当代艺术的关键因素。然而,所有艺术作品(即使是“无题”)都蕴含某种概念。在当代艺术中,概念通常处于持续生成的过程之中(即上述讨论的概念生成),而不是一个固定清晰的类别。这引发了关于如何区分新加坡的当代与现代艺术,以及如何突破以往的艺术实践来界定当代艺术新阶段等问题。这种当代概念主义可被理解为一种持续生成的表达方式——它是质疑的、批判的,并鼓励观众共同参与观察和讨论。

迈入千禧年,全球主要艺术机构在策展项目和收藏方面更注重地域多元性,同时积极定义“当代艺术”这一新兴类别。这一趋势在全球当代艺术界尤为明显。策展人皇甫秉惠在1999年的一篇文章中指出,备受推崇的新加坡当代艺术家不仅在当地获得认可,也通过德国卡塞尔文献展和澳洲布里斯班亚太当代艺术三年展等国际项目走向世界。这些杰出的艺术家包括詹德拉、谢苏丝、李文(1957-2019)、王良吟、西蒙瑞•吉尔、魏明福和唐大雾。12

本文原文为 Modern and contemporary art in Singapore,此为编辑和翻译后的版本。点击此处查看原文。

| 1 | Geeta Karpur, “When was Modernism?”, South Atlantic Quarterly 92, no. 3 (Summer 1993). 这句话出自她1992年在剑桥大学高等艺术研究院视觉艺术理论研讨会的演讲“印度艺术/第三世界艺术的现代主义时刻”。 |

| 2 | Kevin Chua, “When Was Modernism? A Historiography of Singapore Art”, in Charting Thoughts: Essays on Art in Southeast Asia (Singapore: National Gallery Singapore, 2017), edited by Low Sze Wee and Patrick D. Flores. |

| 3 | Jeffery Say and Seng Yu Jin, eds., Intersections, Innovations, Institutions: A Reader in Singapore Modern Art (Singapore: World Scientific Publishing, 2023), xviii–xix. |

| 4 | Jeffery Say and Seng Yu Jin, eds., Histories, Practices, Interventions: A Reader in Singapore Contemporary Art (Singapore: Lasalle College of the Arts, Institute of Contemporary Arts Singapore, 2016), 6–7. |

| 5 | 栗宪庭,“新文人精神与水墨的当代性”,新加坡国家美术馆主办的新月水墨讲座系列,2024年10月19日。 |

| 6 | 姚梦桐,“解码南洋风”,新加坡国家美术馆主办的第五届刘抗讲座,2022年4月5日。 |

| 7 | 参见T. K. Sabapathy, “The Nanyang artists: Some general remarks”, in Pameran Retrospektif Pelukis-Pelukis Nanyang, 43. |

| 8 | 蒋才雄,〈新的艺术,新的观念〉,《新加坡月刊》(1972)。 |

| 9 | 同上。 |

| 10 | Ho Ho Ying, “Art, Besides Being New, Has to Possess an Intrinsic Quality in Order to Strike a Sympathetic Chord in the Hearts of the Viewers”, in Histories, Practices, Interventions: A Reader in Singapore Contemporary Art, edited by Jeffrey Say and Seng Yu Jin, 45. |

| 11 | 参见 Jeffery Say, “Groundbreaking: The Beginnings of Contemporary Art in Singapore”, BiblioAsia (July–September 2019). 作者在文中相当完整地罗列出了这些早期的当代艺术作品。 |

| 12 | Binghui Huangfu, “Home Grown: Installation/Conceptual Artists in Singapore”, in Histories, Practices, Interventions: A Reader in Singapore Contemporary Art, 344. |

Muzium Seni Negara Malaysia, ed. Pameran Retrospektif Pelukis-Pelukis Nanyang [Nanyang Artists: A Retrospective Exhibition]. Kuala Lumpur: Muzium Seni Negera, 1979. | |

Say, Jeffery. “Groundbreaking: The Beginnings of Contemporary Art in Singapore”. BiblioAsia, July–September 2019. | |

Say, Jeffery and Seng, Yu Jin, eds. Histories, Practices, Interventions: A Reader in Singapore Contemporary Art. Singapore: Lasalle College of the Arts, Institute of Contemporary Arts Singapore, 2016. |