新加坡华族文化:国家认同、族群归属、文化建构

“新加坡华族文化”一词涵盖三大要素——“国家”“族群”“文化”。从新加坡国家历史发展的脉络,考察华人族群身份认同的变迁,有助于了解华族文化的演变、内涵和特色。

国家认同:从殖民地到独立国

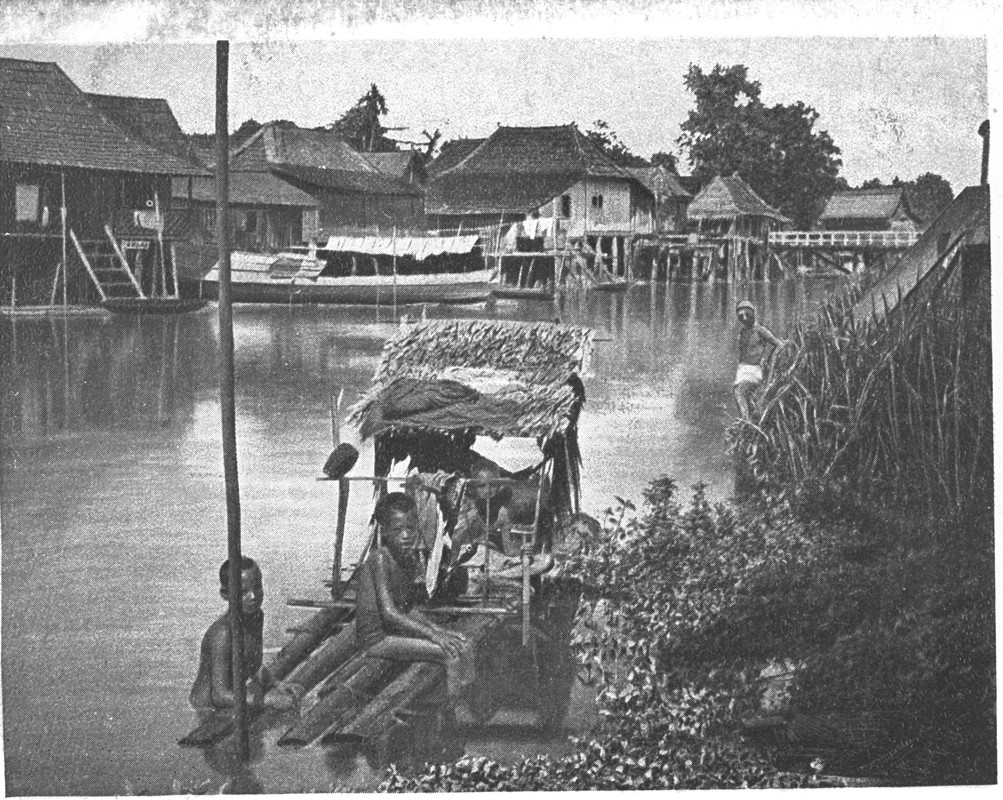

新加坡开埠至今超过两百年,其间有两个关键年份,即1819年和1965年;前者开启了殖民地时代,后者步入独立国家阶段。新加坡是个移民社会,早期移民即以华人占大多数,其中小部分是再迁移的马来亚(马六甲和槟榔嶼)土生华人(俗称“峇峇”,后来又出现“海峡华人”和“新加坡土生华人”的称谓),大部分则是接踵而至的中国南部沿海住民(俗称“新客”)。由于迁移时日长短不同,两个群体的中国意识有着显著的落差,土生华人的本土意识比较浓厚,而中国南来者多数怀抱落叶归根的想望。

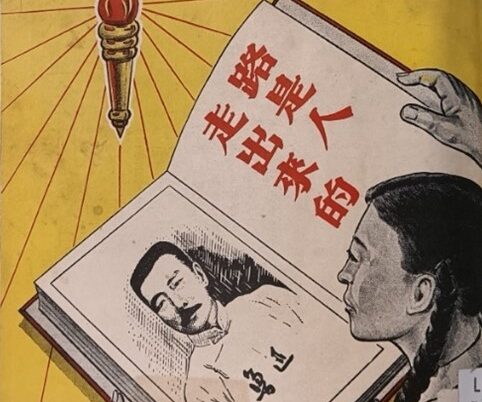

19世纪中、英两国于新加坡再度碰撞,且均已察觉当地华人的价值及其贡献。1877年,满清政府和殖民地政府分别在新加坡设立领事馆和华民护卫署,展开了长期(直到二战前夕)争取华民归顺与归化的角力赛,激发了华人对两国政事的关注和回应。其有效途径包括文化和教育的推动、国君重要庆典的举行、鬻官卖爵与颁发勋章的举措、政治人物的到访和战争抗敌的召唤等等。于是,华人社会出现了分别认同中国和效忠英国的子民,并埋下华校生/华语群与英校生/英语群之间文化分歧的伏线。

第二次世界大战之后,大英帝国瓦解,中华人民共和国成立,新加坡国随后诞生。新加坡历史进入了崭新的阶段,在地华人也面对前所未有的变化:一方面中英两国控制力量相继撤退,新兴国家要求人民效忠所在地;另一方面世界大国的冷战带来意识形态的对立和种族矛盾的深化,导致社会上族群之间和语群之间的进一步分裂,也影响了华文教育的发展。1970年代末,政治阴霾逐渐散去,华人族群身份及其文化认同方获松绑,但从此面对文化断层的焦虑。

族群归属:华侨、华人、华裔、华族

从英属殖民地发展为新兴民族国家,新加坡华人的称谓也在变更之中。殖民地时代,“唐人”、“中国人”、“华人”(包括“峇峇”,即“海峡华人”)、“新客”等称呼交替使用,而“华侨”一词迟至19世纪80、90年代才出现,并在1911年辛亥革命后盛行,此后连带早期的中国移民及其后裔也泛称“华侨”。新加坡大部分华人也接受“华侨”称谓,1919年创办的“华侨银行”和“华侨中学”,其命名之由来不言而喻。

二战改变了新加坡华人与中、英两国的关系。1955年中国取消双重国籍,“华侨”一词被定义为持有中国护照的海外华人。新加坡建国后,具有政治意涵的“华侨”称谓显然已不适用,取而代之即“华人”。1960年代以来,“华人”一词通用于东南亚,而中国常用的名词则是“外籍华人”。从“华侨”到“华人”,乃国家认同转向的表征。进而言之,“华人”涵盖“华侨”,犹如“华人史”包含“华侨史”,但不是所有的华人,都可称为“华侨”或愿被称“华侨”。

在中港澳台以外的国家,“华人”又可与“华裔”、“华族”交替使用,惟各国华人有各自的选择和习惯。事实是,各地华人人口的占比往往左右了国家的政策,进而影响华人的身份意识和文化认同。例如新马华人,即便是年轻人也不习惯称自己为“华裔新加坡人”、“华裔马来西亚人”,他们更认同“新加坡华人”、“马来西华人”的称谓;而美国和加拿大的移民后裔,一般愿意被称为“华裔美国人”、“华裔加拿大人”。“华裔”即“华侨”和“华人”的后裔,“华裔”的称谓因而产生了微妙的距离感。

在学术界,“华族史”与“华人史”二词无差别,但后者似较常见。新加坡建国十多年,政治气候转换了,“族”的敏感性也逐渐消退,唯族群关系还必须谨慎处理。无论是“誓愿不分种族、言语、宗教,团结一致”的国家信约,或者是CMIO(华族、马来族、印度族,其他种族)的多元族群治理模式,族群关系一直是国策的一大重点。建国后随着区域紧张氛围的缓解,在极短时间内,新加坡领导人从强调“求同”走向重视“存异”,从“去华化”走向“再华化”,前者针对多元种族之间,后者则指向华人本族。或许,在这样的语境里,“族”字比“人”字更适用于多元文化场域。

华族文化:传承与调适、挫折与应变

广义的“文化”即覆盖物质与精神层面,狭义则侧重精神领域,后者包括语言、宗教、文学、音乐、绘画、雕刻、建筑、舞蹈、戏剧等等。探讨海外华人社会与文化,不可忽略其三大支柱,即社团、学校、报章。三者除了发挥社会、经济、教育等功能外,也负起文化承传的重任。殖民地时代,不同籍贯的宗乡会馆兴办华校,甚至创立跨越籍贯藩篱的中学和一所大学,构筑了文化堡垒。1980年代,华校式微,华人社团和华文报章虽也经历挫折,尔后还是分担华族传统文化的守护与普及工作。

随着国家认同的变迁和族群归属的转化,新加坡华族文化不断演变。考察文化演变历程,可窥探其多元化(以峇峇文化为例)与本土化的发展和特色,及其后来遭遇挫折与再出发的轮廓。离开了故国原乡,新加坡华族的文化面临两大挑战,一来自土著文化的渗透,二来自西方文化的洗礼,于是,既产生东西文化杂糅的现象,也促进中华文化的落地发展。

新加坡土生华人/海峡华人的文化显然是东西文化融合的产物,呈现多元文化的特征。但相较之下,它不及槟城峇峇的“华化”色彩,也够不上马六甲峇峇的“马来化”程度,却有着显著的“西化”样貌。受英文教育的峇峇,喜欢西方戏剧、文学、音乐、体育,他们参加教堂活动,组织业余西式社团、出版英文杂志等。不过土生华人并不纯然是西化的:他们的家庭,以峇峇马来语(Baba Malay,福建方言和马来话的混合语)交谈;他们的知识分子为女孩创办英文女校,兼教中文;他们平日喜爱结合西方和马来族的流行音乐,婚丧和节日活动时会借用福建人的音乐和马来族的乐器;他们甚至比一般中国移民家庭更遵守中国传统习俗。

值得一提的是,19世纪末一群受英文教育的峇峇知识分子,发起了一场影响深远的中华文化复兴运动——即官话(华语)运动和儒学运动,带领族群“脱夷返华”,试图挽救“由华入夷”的悲剧。百年后,华校体系瓦解,失根危机逼近,纯受英文教育、有着峇峇家庭背景的新加坡政治领袖,为挽狂澜于既倒,又掀起另一场华语运动和儒学运动。可以说,在西方文化冲击下,“去华化”与“再华化”的重复,成为新加坡华族文化发展的一大特色。

中华文化在新加坡的落地发展是另一图景。中国人南下带来了乡土文化(如方言、风俗、童谣、私塾、庙宇、神明等)。他们之中的有识之士,目睹华族后裔土著化和西化的趋势,或担心峇峇“移华而巫,尽变种质”,或忧虑就读英校的学生将“忘却华语……沦为蛮夷”,于是兴办华校,教育华人子弟。随着中国领事馆的努力、知识分子的陆续到来、现代学校的诞生,华族文化得以提升(精致文化也在小圈子里出现,如会贤社聚集了上千诗人文士),并缓慢地普及。尔后中国影响加剧,新加坡华族文化成了中国文化的支流。于是,殖民地时代华族文化弥漫中国色彩,例子俯首即是,如庙宇供奉的妈祖和观音等神佛、华校来自中国的师资和教科书、方言群的音乐和地方戏,还有响应中国维新的儒学运动、受五四运动影响的报章形式和文艺思潮、支持中国抗日的华文文学艺术等等。不过,中华文化移植南洋,落地生根后,也逐渐养成适合土壤的状貌和气质,即便日后与故国原乡疏离,依然顽强地成长。

开埠后一个半世纪,新加坡的殖民地时代结束、新兴国家诞生,华族的身份从“华侨”转为“华人”,华族文化也产生了变化,其进程是从渐进式来到快速化。百多年来,华族文化经历了侨民意识与本土意识的磨擦、共存和消长。以华校教科书为例,华校教科书向来以中国为本位,即便是后来在本地出版的也不过是加添了一些南洋特色;直到1950年代,紧跟着华校“侨校”色彩的淡出,教科书也从中国化走向“马来亚化”,独立后则迅速地“新加坡化”。再以华文文学为例,长期以来中国文学一枝独秀,有学者认为,从1920年代至二战后,它经历了“南洋色彩”与马来亚文学的提倡、侨民意识与本土意识的消长、本土意识的抬头与马华文学的发展,以及新华文学的诞生。简言之,150年来,新加坡华族文化的演变呈现了中国化、本土化、国家化的历史轨迹。

然而,建国后新加坡华族文化的发展并非从此顺遂,虽不至于步入穷途末路。在极短的时间内,它先是承受“去华化”的冲击,旋即面对“再华化”的挑战。在国族求同的框架下,与华文相关的种种事业和组织迅速陷入消退状态,华校人数剧降,报业经营惨淡,宗乡会馆功能减弱,导致1980年代“大合并”现象的一再出现。此一变化,对华族文化的影响深远。就在危机重重时刻,契机已然浮现。70年代儒学经济圈内日本和亚洲四小龙经济奇迹说盛行,80年代国际上寻根热的掀起,以及岛国领导人对“西方歪风”的疑虑等因素交错,为新加坡华人重申“华人身份”和复兴传统文化提供了有利的环境。即便如此,文化断层已然形成,重重困难有待克服。

新加坡华族文化,走过了中国化、本土化、国家化的历程,再经历了去华化、再华化的变迁。无论是宗乡会馆、华文学校、华文报章等的变革,抑或是华族的语言、文学、美术、音乐和戏曲等的演化,其承传、浮沉,无不呈现相当清晰的共同发展规律。

Lee, Guan Kin. “Singapore Chinese Society in Transition: Reflections on the Culture Implications of Modern Education.” In Chinese Migrants Abroad: Cultural, Educational and Social Dimensions of the Chinese Diaspora, edited by Michael W. Charney, Brenda S. A. Yeoh and Tong Chee Kiong, 229–251. Singapore: Singapore University Press & World Scientific, 2003. | |

李元瑾,〈新加坡华人身份认同意识的转变〉。收入李元瑾编,《新马华人:传统与现代的对话》,页55-76。新加坡:南洋理工大学中华语言文化中心,2002。 | |

李元瑾,〈从文化殖民的视角重读新加坡海峡华人的失根与寻根〉。《华侨华人历史研究》,第2期,2014年,页15-23。 | |

李元瑾,〈走入历史隧道:追思新加坡在华语世界中的璀璨时刻〉。《联合早报》,2023年2月13日。 |